史海鉤沉丨中共黔北工委書記張立

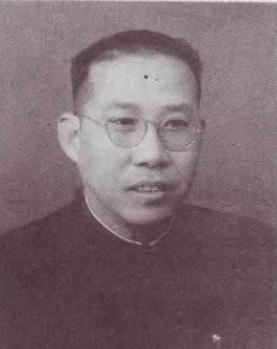

圖為張立

張立(1909-1976),1909 年2月生,中共黨員。在地下工作時期,曾相繼用過張興銘、高名揚等十幾個化名。在延安陜北公學就讀期間,改名為張立。由于他從事革命工作期間,做過書店老板,地下黨的同志還親切稱他“張老板”。

20世紀30年代初受到革命思想影響,從事進步活動;1938 年赴延安陜北公學第二期十七隊學習,任三分隊隊長。同年7月在貴州加入中國共產黨,長期堅持在國統(tǒng)區(qū)從事中共地下工作。1940 年任中共貴州省臨工委黔西片區(qū)負責人,建立據點開展革命活動。皖南事變后轉移重慶,在中共南方局的領導下,以社會職業(yè)為掩護繼續(xù)從事地下革命活動。1945年9月赴中原解放區(qū)工作。1946年6月奉命回到重慶。

1947年12月,張立正式與川東地下黨臨時工委肖澤寬接上組織關系,張立馬上將黔東北的情況向肖澤寬作了匯報,肖聽后異常興奮,連連高興地說“太好了,太好了,我們也正想在黔北一帶開展武裝斗爭,建立川黔湘游擊根據地。”并當即決定,張立交出川東的一切關系,專門負責黔北活動,在干部和活動經費上,由川東黨統(tǒng)一調配。

張立根據中共川東臨委關于開展蔣管區(qū)農村游擊武裝斗爭的指示,決定成立“黔北工委”。由張立負責,在黔東北地區(qū)清理、恢復地下黨組織,開展地下工作,繼而向西與云南聯(lián)系。首先建立一條交通線,然后將川、黔、滇聯(lián)成一片,在敵人的西南大后方,建立若干農村游擊根據地,以實現(xiàn)黨中央制定的前后夾擊,陷敵于人民戰(zhàn)爭的汪洋大海,全殲頑敵的戰(zhàn)略意圖。黔北工委根據川東臨委的戰(zhàn)略意圖,結合德江等地具備開展武裝斗爭條件的情況,認為“在一個遠離解放區(qū)的新區(qū),要從‘無中生有’把武裝斗爭搞起來,關鍵是怎樣弄到槍支武器問題”。

1947年12月底,張立指派相關同志到德江,發(fā)動黔東北的德江、松桃、印江、石阡、湄潭、鳳岡、正安、道真、務川等地的群眾開展武裝斗爭,清理、恢復、發(fā)展黨組織,建立游擊根據地。

1948年1月,中共黔北工委在德江平原十字關成立。張立于2至4月、8至11月兩次赴黔視察與部署工作。其間根據川東黨組織的指示和要求,先后五批次派遣20多名干部入黔,加強黔東北地區(qū)黨的領導工作。

1948年11月,張立派相關同志回德江,溝通了中共思南地區(qū)總支委員會與黔北工委的聯(lián)系;1948年春,接通了重慶至德江的交通線,建立了德、鳳、湄、遵地下交通單線聯(lián)絡點。1948年9月,建立了正安至道真到南川地下交通線。

1949年2月底,中共貴州省工作委員會成立,張立任書記,委員有劉熔鑄、蔡之誠,以貴陽為中心領導全省開展工作。3月底,張立派宋至平到德江,傳達省工委根據華南分局的指示,對黔東北地區(qū)的工作部署,重申了各地黨組織的負責人。

黔北工委在十字關立足后,張立兩次到黔北工委機關檢查、部署工作。在黔北工委期間,張立跑遍了明溪和大興旋廠附近的大小山頭,觀察地形,繪制地圖,安排力量,為開展武裝斗爭打下了堅實的基礎。

以張立同志為負責人的中共黔北工委成立后,以星火燎原之勢,向德江周邊地區(qū)輻射,先后深入發(fā)動群眾,組織了多項革命運動,成立了多個進步組織與游擊武裝,領導的游擊武裝配合中國人民解放軍先后解放了辰溪、鳳凰、松桃、銅仁、江口、印江、思南、德江、鳳岡、湄潭等10個縣。(德江縣紀委監(jiān)委)