史海鉤沉丨銅仁詩(shī)墨之鄉(xiāng)茶園山

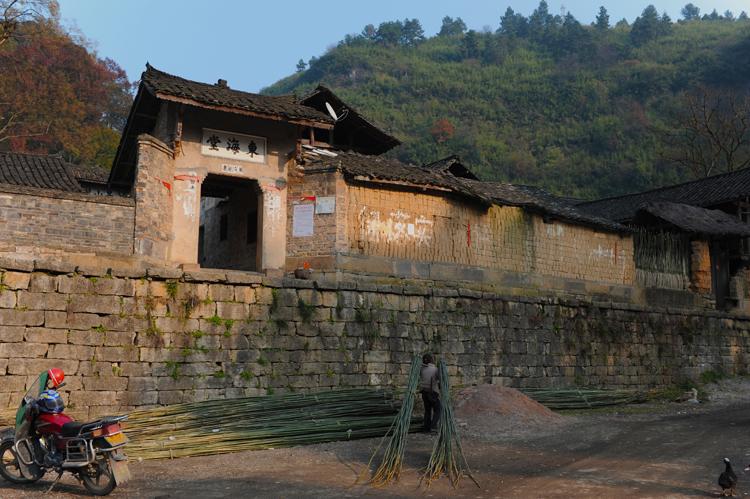

圖為茶園山一角。

茶園山距銅仁僅10公里,居于險(xiǎn)峻陡峭的六龍山腹地。是徒步六龍山很多線路的必經(jīng)之路,而今已通車,從銅仁駕車僅需30分鐘。

明嘉靖元年(1522),徐福后裔徐宰六,為避戰(zhàn)亂,舉家自江西臨川草坪遷居貴州銅仁,以詩(shī)禮傳家,耕讀為本。至徐氏第四代傳人徐以暹,為南明小王朝的抗清重臣。明亡后回歸銅仁,為避清兵追屠,始遷于六龍山腹地的茶園山隱居。

徐以暹移居茶園山后,伴隨著康乾盛世乃至鼎盛時(shí)期,徐氏文化以其獨(dú)特的精神品格,將中原文化、江南文化植根于黔東這片土壤,巧妙地與當(dāng)?shù)匚幕趨R,在偏遠(yuǎn)的大山密林腹地,奇跡般地生發(fā)出一枝獨(dú)特的文化奇葩

山莊坐東朝西,占地在六萬(wàn)平方米以上。核心部分分為左、中、右三進(jìn)院落。左邊是長(zhǎng)房'翰林第',中間是二房'景山第',右邊是三房'南州第'。山莊前設(shè)有兩個(gè)簡(jiǎn)易的寨門,通過(guò)長(zhǎng)長(zhǎng)的通道并上踏步后,進(jìn)入南州第和景山第。'翰林第'取名乃紀(jì)念清乾隆年間官拜翰林、道光皇帝老師的徐如澍,'南州第'是為紀(jì)念在南昌開基的徐姓第十世祖東漢高士賢人徐稚(徐儒,被稱為'南州高士'),而'景山第'則是徐氏后人為紀(jì)念第十六世先祖徐邈(徐邈,字景山,三國(guó)時(shí)期曾任魏國(guó)的涼州刺史并持節(jié)領(lǐng)護(hù)羌校尉。

作為經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)銅仁邊遠(yuǎn)的小山村,在歷時(shí)近500年的滄桑歲月中,曾先后出過(guò)進(jìn)士2人,舉人10人;優(yōu)貢、拔貢、恩貢、歲貢生16;有太學(xué)生13人;有府學(xué)廩生、癢生148人,清末民初大學(xué)生(留學(xué)生)近20人,其中有170余人善詩(shī)文,并產(chǎn)生了86位詩(shī)人和36位書畫藝術(shù)家。27人有詩(shī)集問(wèn)世,其中許韻蘭,系貴州歷史上最早有詩(shī)集刊行于世的女詩(shī)人。

茶園山村近90棟古建筑錯(cuò)落有致地分列在馬蹄形的山坳里,紅墻黛瓦、阡陌交錯(cuò),村中古剎幽深、古木參天。

徐氏第十七代傳人徐紹勇,執(zhí)著地守護(hù)著自己的精神家園,以農(nóng)為生,對(duì)茶園山歷史了如指掌,出口是詩(shī),引經(jīng)據(jù)典給我講解了大量茶園山歷史,每每上山見他,都在勸其將祖輩口傳給他茶園山故事書記出來(lái),無(wú)奈忙于農(nóng)事忙于生計(jì)。心中隱隱生出擔(dān)憂。

幸而有銅仁學(xué)院周政文教授,歷盡8年艱辛,收集了大量的史料,精心編寫了70萬(wàn)字的鴻篇巨著《黔東茶園山文化解讀》。對(duì)茶園山文化進(jìn)行了深入地挖掘。非常感激周教授贈(zèng)予此書,遺憾自己才學(xué)疏漏,還只是淺淺地游曳在這段厚重的歷史外。

茶園山徐氏家族世代以耕讀為本,以詩(shī)禮傳家,是一個(gè)以耕讀詩(shī)教合一的詩(shī)化家族。茶園山文化所涵泳的是其人格的寬厚、對(duì)生命追求的真誠(chéng)、人性的坦蕩;是對(duì)儒家、道家、墨家思想的融化和熔鑄;是對(duì)即將遠(yuǎn)逝的三代文明的繼承、發(fā)展、超越與回歸;是對(duì)陶淵明等古代文人所憧憬的社會(huì)理想范式的真實(shí)踐履。最后分享徐氏文化傳承的代表人物,徐奭,這位天才詩(shī)人一篇《茶園山》:

仰觀青藹合,俯瞰白云流。

霧重晴疑雨,山寒夏亦秋。

松篁兼石吼,猿鶴逐人游。

轉(zhuǎn)憶追秦日,蕭蕭木葉愁。

在詩(shī)中,人與自然萬(wàn)物相處得多么和諧。即便是夏日,山中的綠樹松篁掩映,也像秋天似的爽涼。猿猴和白鶴追逐人一起嬉戲。(碧江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 供稿)