史海鉤沉丨農(nóng)民起義將領(lǐng)徐廷杰

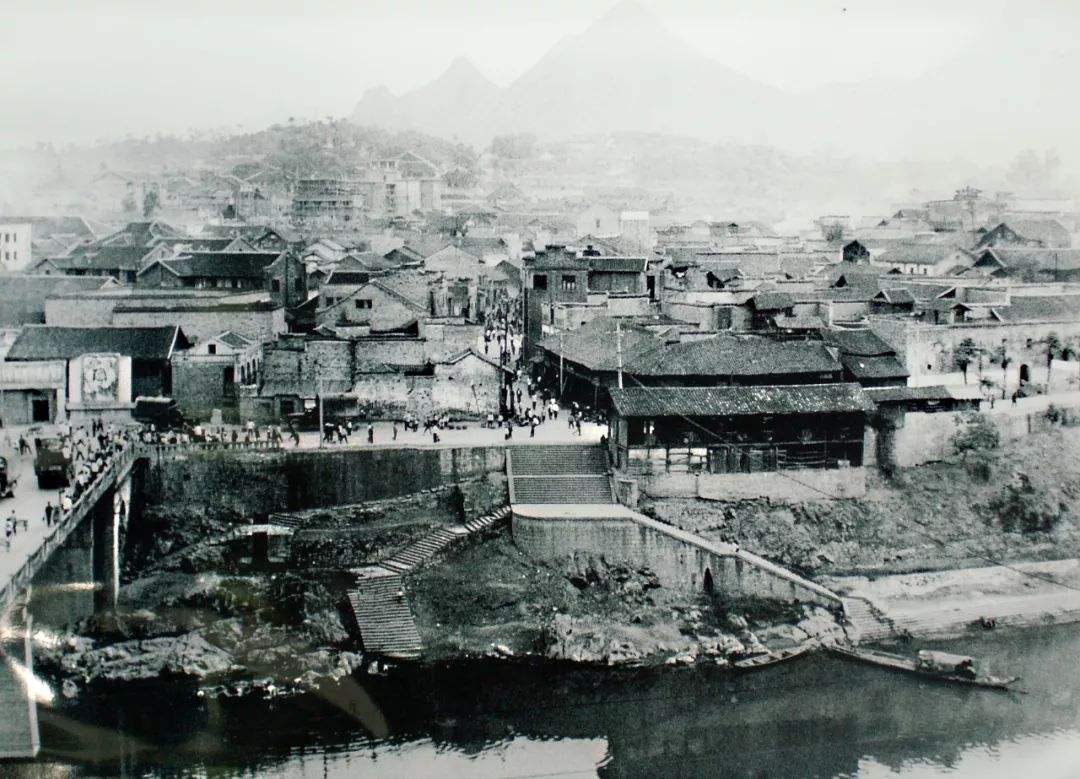

圖為銅仁舊貌。

徐廷杰(? ~ 1856),銅仁府人。他木性情純樸忠厚,一副書生貌。 清道光二十三年(1843)舉人。

道光末年,銅仁官府一改百姓赴倉納糧之舊制,遂開“以糧折價”之例,初斗糧折價四五百文,繼增至千余文,甚者超過面千文。百姓苦于此事,無不切齒痛恨。

咸豐三年(1853),廷杰到唐家寨(今江口縣)楊家教書,接觸下層人民,看到地方元氣之虧,百姓之苦,根在于官府苛稅的繁多,又用“以糧折價”這一手段盤剝百姓,他決心武裝反抗官府。廷杰與舉人梅濟鼎拜師石阡毛家寨白連教徒毛大仙(名正年)。毛大仙常言夢神人稱之為長眉仙,授乩寫符,信者甚多。廷杰以此方式各處秘密聯(lián)絡(luò)百姓,在銅仁組織上千人,準(zhǔn)備起義。

咸豐四年(1854),廷杰、梅濟鼎遂招集銅仁府上五洞農(nóng)民,提出“照舊納谷,不許一戶折糧"的主張,百姓紛紛響應(yīng)廷杰的倡議,按商定日期,廷杰、濟鼎率數(shù)百民眾肩挑背馱赴倉納糧。在糧房周庠極力慫恿下,新任知府葛景萊堅持折價之例,不許收谷。農(nóng)民氣極,將送來的稻谷全部倒在府衙的左右?guī)俊?/p>

五年,民議如前,徐廷杰、梅濟鼎繼率五洞的百姓暗鑄軍器,并置旗幟號衣,眾推廷杰為軍師,率眾千余人,于咸豐五年(1855)九月二十八日假裝納糧,挑谷到銅仁府城下,暗備軍械隨之。周庠見勢不好,攜家坐船逃往湖南。十月初二,徐廷杰、吳勞茍、陳福林、徐興各率其屬,均持刀矛旗幟,撞破城門,蜂擁而人,沖進府署,葛景萊避人民宅,是夜,書“城存與存,城亡與亡”兩語于案,遂自盡。廷杰、福林等釋放監(jiān)禁囚犯,把庫藏軍火發(fā)給攻城起義農(nóng)民。占領(lǐng)銅仁府城后,隊伍進行整頓,吳勞茍稱元帥,廷杰稱軍師,陳福林稱副軍師,徐興稱將軍。他們紀(jì)律嚴明,對百姓秋毫無犯。此時義軍首領(lǐng)商議,只據(jù)-隅 ,終非長策,于是各募集數(shù)千人分隊進攻鄰近州縣,與各縣聯(lián)絡(luò)呼應(yīng)。江口縣有劉士美、印江縣有田宗達、吳燦奎。田宗達兒子瑞龍隨廷杰進入銅仁,廷杰謂瑞龍為蜀漢的趙子龍,謂毛大仙兒子位元為釋加佛,大仙弟士福為白鶴仙,以此來招集百姓,確定隊伍用紅巾蒙首為標(biāo)記,因此稱“紅號軍”。十一月初,紅號軍攻占了松桃、正大營;中旬相繼攻占思南、印江、石阡、江口。二十七日攻占玉屏,各府縣官員皆棄城而逃。雖有官軍抵抗,但紅號軍所向無敵,勢不可擋。十二月連接攻下思州(今岑鞏縣)、清溪、湖南的麻陽晃州(今晃縣)等縣城。

銅仁下三洞團紳楊純昌、城紳羅允敦、武官王國升,率團練多次攻城不克,派人去省府乞師未果。縣紳喻燾向湖南鎮(zhèn)篁鳳凰,寫信求援,并陳述攻城方案,楊純昌復(fù)去督促,鎮(zhèn)篁派出田宗藩、古隆阿、侯克裕,督帶湘軍兵勇數(shù)千人陸續(xù)逼扎銅仁城下,逐日環(huán)攻。

紅號軍據(jù)守銅仁城內(nèi),與攻城湘軍多次展開激烈戰(zhàn)斗,打死打傷官軍無數(shù),使官軍一時難以逼近城內(nèi)。雙方相持至咸豐六年(1856)初,楊純昌、羅允敦組織了鄉(xiāng)團、兵勇配合鎮(zhèn)篁軍以數(shù)倍于紅號軍的兵力多路攻城。正月二十二日,紅號軍在寡不敵眾的情況下,冒險突圍,傷亡者甚多,廷杰與福林由江宗門奪路出城,渡河舟覆,溺水者無數(shù),勞茍、徐興陣亡,惟福林、劉士美逃走,廷杰不知其下落。(碧江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 楊代華 整理)