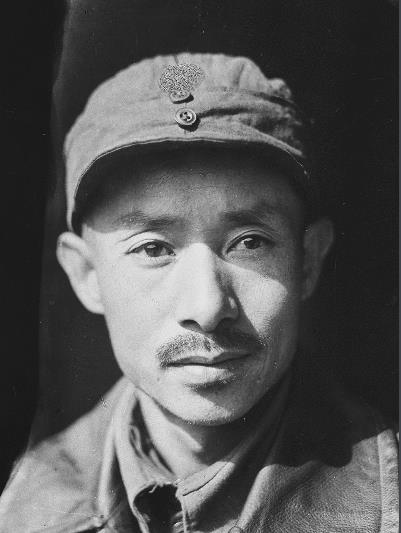

史海鉤沉丨紅三軍命運(yùn)決策者關(guān)向應(yīng)

圖為關(guān)向應(yīng)

關(guān)向應(yīng)(1902年~1946年7月21日),遼寧省大連市金州區(qū)人,滿姓瓜爾佳氏,是中國共產(chǎn)黨早期軍事領(lǐng)導(dǎo)人,是無產(chǎn)階級(jí)革命家、軍事家。2009年,關(guān)向應(yīng)被中央宣傳部、中央組織部等11個(gè)部門評(píng)為“100位為新中國成立作出突出貢獻(xiàn)的英雄模范人物”

1933年9月,紅三軍面對10萬敵軍的“圍剿”,幾經(jīng)奮戰(zhàn)、傷亡慘重,未能粉碎國民黨對湘鄂西根據(jù)地的“圍剿”,被迫退出湘鄂西根據(jù)地,經(jīng)豫西南、陜南,沿川、鄂邊境南下,轉(zhuǎn)戰(zhàn)湘、鄂、川邊境地區(qū),數(shù)次建立根據(jù)地未果。1933年底,紅三軍已銳減到3000余人,廣大指戰(zhàn)員飽嘗了失去根據(jù)地的痛苦。到1934年3月,中央蘇區(qū)反“圍剿”的失敗已成定局,紅三軍也幾乎瀕臨絕境,不得不離開湘鄂西,四處游擊。

為了將部隊(duì)的有生力量保存下來,關(guān)向應(yīng)和賀龍果斷地指揮紅三軍向敵人統(tǒng)治力量薄弱的川東方面運(yùn)動(dòng),打算攻下彭水縣城,建立根據(jù)地。這個(gè)計(jì)劃遭到夏曦的反對。部隊(duì)不得不由彭水再渡烏江,進(jìn)入貴州。這時(shí)賀龍認(rèn)為部隊(duì)不能再走了,如若再不建立根據(jù)地就有走垮的危險(xiǎn)。關(guān)向應(yīng)也不畏夏曦的權(quán)勢,多次提出建立根據(jù)地或向中央紅軍靠攏的正確主張。

在關(guān)向應(yīng)和賀龍的堅(jiān)決斗爭下,中央分局才于1934年6月19日在德江縣楓香溪山村里召開會(huì)議,研究部隊(duì)的下一步打算。會(huì)上斗爭十分激烈。關(guān)向應(yīng)嚴(yán)肅地批駁了以夏曦為代表的“左”傾錯(cuò)誤,義正詞嚴(yán)地指出:“部隊(duì)整天這么東游西走的不行,要么就建立根據(jù)地,要么就設(shè)法同中央紅軍取得聯(lián)系。”夏曦卻不指名地批評(píng)關(guān)向應(yīng),認(rèn)為這一主張是對形勢的悲觀失望,是對革命產(chǎn)生動(dòng)搖的右傾思想作怪。賀龍堅(jiān)決支持關(guān)向應(yīng)的意見。于是,在關(guān)向應(yīng)和賀龍的堅(jiān)決斗爭下,會(huì)上形勢急轉(zhuǎn)直下,夏曦等人不得不同意對某些實(shí)際工作做一些改變。就在這次會(huì)議上,通過了恢復(fù)紅三軍黨組織和政治機(jī)關(guān)、停止錯(cuò)誤的肅反工作、建立黔東根據(jù)地和在幾個(gè)縣建立工農(nóng)民主政權(quán)等項(xiàng)正確決議。

會(huì)議之后,在恢復(fù)紅軍黨、團(tuán)組織的工作中,關(guān)向應(yīng)付出了巨大心血。他走遍了軍中所有連隊(duì),進(jìn)行深入細(xì)致的思想工作,親自主持登記黨員,組建黨支部,成立政治部等工作。他曾一個(gè)連隊(duì)一個(gè)連隊(duì)地去召開座談會(huì),鼓勵(lì)戰(zhàn)士們說心里話,使干部戰(zhàn)士們親身感覺到,肅反擴(kuò)大化時(shí)那種人人自危、提心吊膽的氣氛消失了。他還根據(jù)中央紅軍的政治工作經(jīng)驗(yàn)結(jié)合紅三軍的實(shí)際情況,制定出紅三軍的政治工作制度,編寫出通俗易懂的政工小冊子《反對好好先生》,對加強(qiáng)干部戰(zhàn)士思想紀(jì)律觀念起到了很好的作用。為了更好地打開工作局面,關(guān)向應(yīng)側(cè)重抓了地方的土改和政權(quán)建設(shè)工作。他從部隊(duì)專門抽調(diào)了一批干部,以廖漢生領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)大隊(duì)為主,加上部分警衛(wèi)團(tuán)人員組成了武裝工作隊(duì),在主力部隊(duì)的配合下到黔東、川東部分地區(qū)發(fā)動(dòng)群眾,打土豪、分田地,建立政權(quán),成立赤衛(wèi)隊(duì)、游擊隊(duì)。

1934年9月,在關(guān)向應(yīng)、賀龍和紅三軍的努力之下,黔東革命委員會(huì)建立起來了,隨后又建立起了部分游擊區(qū),黔東革命根據(jù)地初具規(guī)模。在根據(jù)地建設(shè)過程中,關(guān)向應(yīng)提出了不斷擴(kuò)大蘇區(qū),努力恢復(fù)生產(chǎn)力的方針,使這塊縱橫200余里,人口約20萬的紅色根據(jù)地保障了紅三軍的給養(yǎng),從而結(jié)束了紅三軍建軍以來最危險(xiǎn)和最困難的時(shí)期。(德江縣紀(jì)委監(jiān)委)