史海鉤沉丨黔東教育改革先驅(qū)徐鐘藩

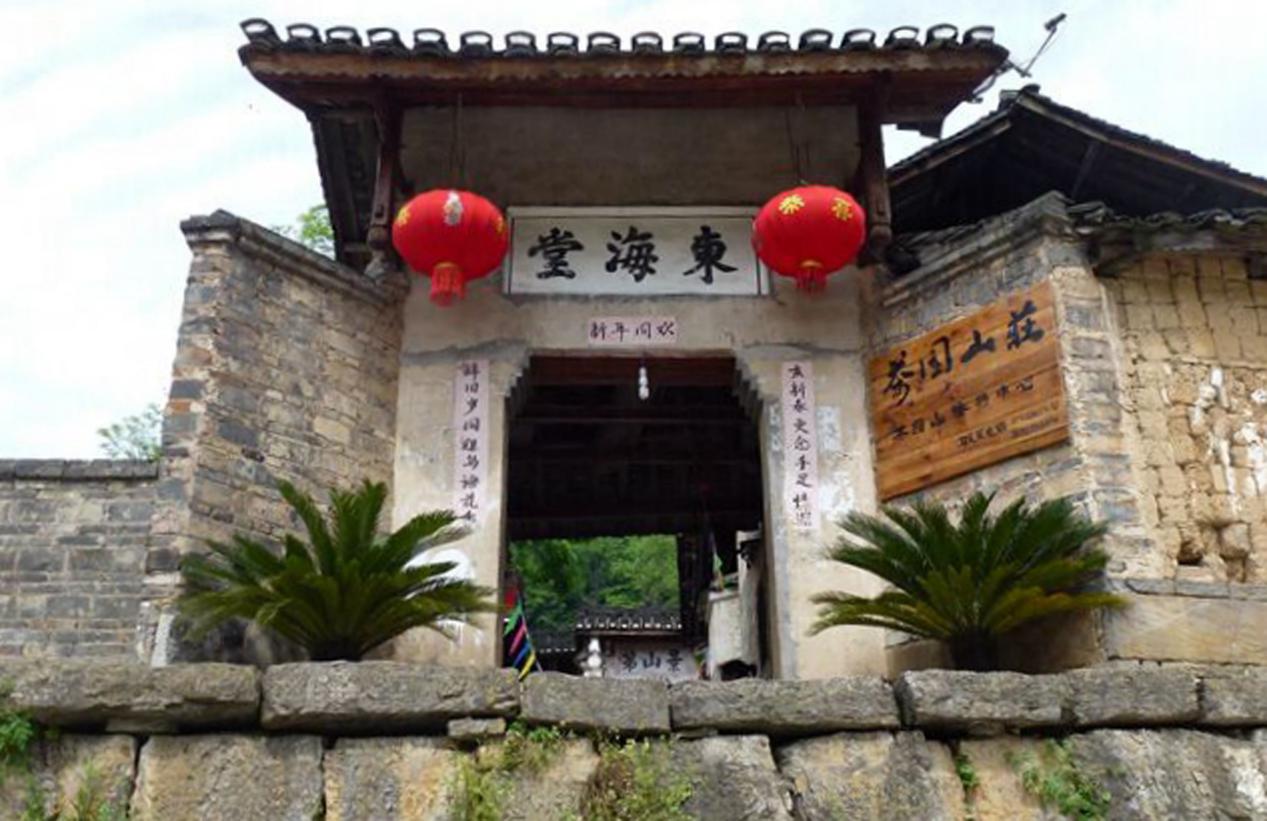

圖為徐鐘藩故里銅仁市碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)茶園山莊現(xiàn)貌

徐鐘藩(1879-1933),號劭鐵,今漾頭鎮(zhèn)茶園山莊人。

徐鐘藩幼孤,家境貧寒,潛心好學(xué),稍長,為縣優(yōu)察生。清光緒二十八年(1902),族兄承錦(字尚之)考入京師大學(xué)堂仕學(xué)館,謁請學(xué)務(wù)大官張百熙增加貴州學(xué)生名額,特許由貴州督學(xué)咨送3名,徐鐘藩入選,于1905年入學(xué)京師大學(xué)堂師范館博物科。

徐鐘藩1909年畢業(yè),因成績優(yōu)異,簽分學(xué)部,成為黔東地區(qū)較早獲得自然科學(xué)和優(yōu)級師范專業(yè)學(xué)歷的人才。

1909年冬返銅,被委為縣勸學(xué)所董事長,主持教育改革和新學(xué)推行。而立之年的徐鐘藩,倡議創(chuàng)辦銅仁女子小學(xué),他積極籌劃,多方協(xié)調(diào),克服了各種困難。1910年春,銅仁女子小學(xué)招生,女學(xué)生多達(dá)百名。

不久,徐鐘藩經(jīng)文部保送京師分科大學(xué)深造,畢業(yè)后,授農(nóng)學(xué)士。成為獲得自然科學(xué)學(xué)士學(xué)位的農(nóng)學(xué)專業(yè)人才。旋調(diào)農(nóng)商部僉事任職,分管農(nóng)業(yè)科技及教學(xué)指導(dǎo),同時兼農(nóng)事試驗(yàn)場(今北京西郊植物園前身)普通作物課主任及《實(shí)業(yè)淺說》編纂員。他引進(jìn)國外先進(jìn)理論和成功經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中國土氣候與病蟲害等特征,不斷改革、不斷創(chuàng)新。并組織師生采集制作各種標(biāo)本,在教學(xué)實(shí)踐的基礎(chǔ)上,開展標(biāo)本教學(xué),使得首都農(nóng)事試驗(yàn)場的工作突飛猛進(jìn),經(jīng)驗(yàn)推廣全國。

徐鐘藩熱愛家鄉(xiāng),極力提倡家鄉(xiāng)子弟進(jìn)新式學(xué)校學(xué)習(xí)科學(xué)知識,并資助優(yōu)秀子弟去北京深造,為家鄉(xiāng)培養(yǎng)人才。他親自資助的有畢業(yè)于北京大學(xué)農(nóng)學(xué)院林業(yè)部的徐陶齋,畢業(yè)于日本礦山專業(yè)學(xué)校的徐世淵,就讀于師范專業(yè)學(xué)校的徐世潢,當(dāng)徐世潢在京不幸病逝,徐鐘藩主動承擔(dān)他的醫(yī)療及安葬費(fèi)用。

1920至1921年,貴州連續(xù)大早,災(zāi)情嚴(yán)重,國家成立了華洋義賑會,徐鐘藩被抽調(diào)參加義賑會,辦理貴州賑務(wù),他深人災(zāi)區(qū)調(diào)查,及時公平分配救災(zāi)物款,不僅自己以身作則,而且嚴(yán)杜各種弊端。他不顧自己身體,多次帶病堅(jiān)持繁重工作,深得人民的贊揚(yáng)。賑務(wù)完成后因功國家獎給四等嘉禾章。

1926年,徐鐘藩提升為農(nóng)商部技士,1927年提任僉事,同時兼任京師大學(xué)堂文科講師。1928年北洋政府跨臺,國都遷至南京,徐鐘藩不樂仕進(jìn),而務(wù)專業(yè),未隨中央機(jī)關(guān)南遷,而是去河北農(nóng)礦廳任職,繼續(xù)其農(nóng)事試驗(yàn)和教學(xué)工作。1930年調(diào)任河北省蠶桑女子師范講習(xí)所所長。“九一八”事變后,東北滄陷,徐鐘藩體弱多病,不堪變亂紛擾,于1932年辭職回家。

返銅后,正值銅仁縣立中學(xué)經(jīng)費(fèi)困難,大家知他熱愛公益,熱愛家鄉(xiāng)教育事業(yè),公請他代表銅仁各界到省里去“請款”。他見事關(guān)桑梓培養(yǎng)人才的百年大計(jì),明知任務(wù)的艱巨,也欣然從命,帶病去費(fèi)陽。為節(jié)省公家開支,住在堂侄家,直到請得款才回來。因在省城四處奔走,勞累過度,病體不支,于1933年2月在貴陽病逝,享年55歲。

徐鐘藩去世耗傳到銅仁,各界人土為失去農(nóng)學(xué)界碩才和教育界賢哲而惋惜。徐鐘藩系因公逝世,公眾決議將遺體運(yùn)回銅仁舉行公祭,在公祭中,全城中、小學(xué)生、各級官員、各界人士及市民列隊(duì)繞靈哀悼,后來四鄉(xiāng)農(nóng)民聽說這位曾在賑災(zāi)期間為百姓辦過許多好事的好人去世,也紛紛自發(fā)進(jìn)城前來致哀。使得這次莊嚴(yán)降重的悼念延長40多天。

徐鐘藩生平愛書,愛讀書,愛藏書。他的著述現(xiàn)只知其《秋菊紀(jì)略》、《昆蟲學(xué)》和《園藝學(xué)》3種,已出版發(fā)行。民國初年擔(dān)任《實(shí)業(yè)淺說》編纂員時寫的初稿,其部分手稿于90年代被發(fā)現(xiàn)。他不僅學(xué)識淵博,而且書法精湛,其大、中楷字端莊持重,一如其人,小字凝練流利,則如其文。

徐鐘藩一生致力于家鄉(xiāng)教育和蠶桑事業(yè),是當(dāng)之無愧的黔東教育改革先驅(qū)。(碧江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委)